さて、学校現場。電子化・デジタル化が少しずつ浸透してきました。そこで、ふと思い返したのが、UOWで学んだデジタルリソースの構想。

前回のTPACKをもう少し具体化した指標としてSAMR modelと呼ばれる枠組みを紹介します。教育で悩む先生に少しでも役に立てば幸いです。

では早速見ていきましょう!

SAMR model

SAMRとはSubstitution Augmentation Modification Redefinitionの略称で、そのデジタルリソースの活用がどれだけ高度なのかを示すモデルになります。

つまり、よくわからないけどそれっぽく導入していたデジタルツールが手法として、どのくらい難しいことなのかを客観的に分類してくれる枠組み。

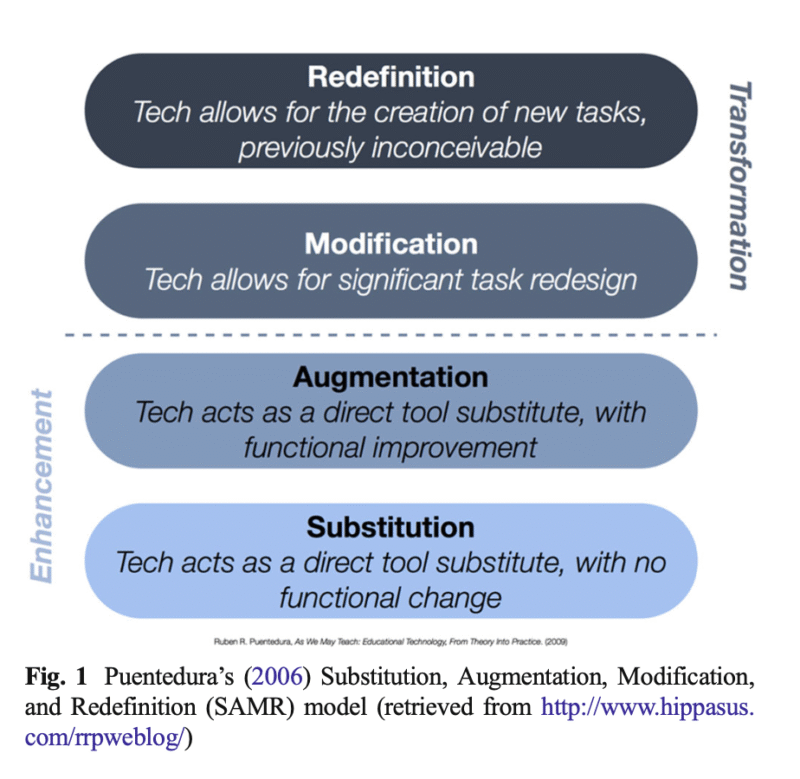

SAMRを理解するために、まずはこちらをご覧ください。

(Hamilton et al., 2016, p. 434)

下から順に

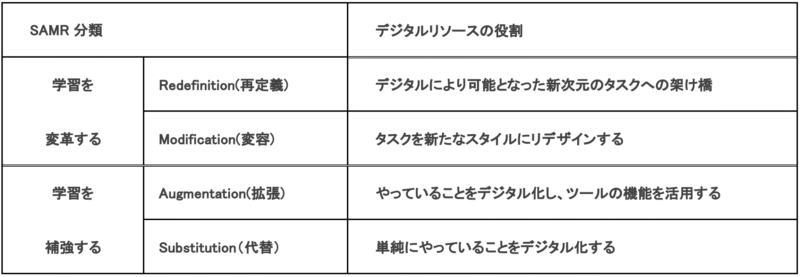

・Substitution (代替)

・Augmentation (拡張)

・Modification (変容)

・Redefinition (再定義)

という段階に分かれます。ハシゴのような枠組みで、下から上へ行くほど高度な活用となります。

代替・拡張は学習を補強するためのデジタルツール、変容・再定義は学習のフレームを変えるためのデジタルツール。それぞれの特徴をまとめると以下のようになります。

学習を変革するModification (変容)やRedefinition (再定義)ほど活動は高度となります。分析力や、評価、想像力、クリティカルシンキング、協働、コミュニケーション能力といった多様な能力が求められるためです。

では、どういう活用が該当するのか順番に見ていきましょう。

デジタルの活用を分類してみよう

Substitution (代替)

デジタルツール活用の第一段階は代替、つまり、今ペーパーでやっていることをデジタル化する手法たちです。

例えば、英語教育で言えば、手書きで書いていたライティングをパソコンで打ってWordデータにするなどが挙げられます。

Augmentation (拡張)

第二段階は拡張、つまり、やっていることをデジタル化し、ツールの機能を活用することでデジタルの強みを活かす手法たちです。

例えば、パソコンで打ったWordファイルのライティングのスペルチェックやフォーマットの確認などが挙げられます。個人的には大体のデジタライズされた活動がこの段階に該当すると思っています。

Modification (変容)

第三段階は変容、タスクを新たなスタイルにリデザインする手法です。ライティングをGoogle Docで実施することが挙げられます。

他の生徒と進捗を共有し、先生からリアルタイムでのフィードバックを得られることで、提出⇄再提出のサイクルがなくなり、適切なメスを入れながら改善して1つの文章を作るという新たなライティング活動となります。

Redefinition (再定義)

第四段階は再定義、デジタルリソースの活用によりタスクそのものを異次元のものへ作り替える手法です。言い換えれば「デジタルリソースがなければできない活動」です。

例えば、Google Docで作成したライティングをもとにビデオプレゼンを実施、それを装飾してYouTubeなどのプラットフォームへポスティング、フィードバックを世界中の人からもらう。そんな活動が該当します。

ここまでくると紙で実施していた当初のライティング活動とは最早まったく別のタスクとなっていることでしょう。

最後に

いかがでしたか。今回は、SAMR modelを紹介しました。

これは、ぶっちゃけめちゃくちゃ使えると思います。なぜ前回のデジタルリソースの活用はうまくいったのか、なぜ今回は生徒に合わなかったのか。そういった悩みはおそらくこのSAMRが解決してくれます。

第一段階ができていないのに第三段階は難しい。しかし、蓋を開けたらいきなり高次元のものに取り組んでいたといった具合に客観的な分析できるためです。

ただ注意したいのは、より高度だから偉いとかそういうのはありません。あくまで枠組みであると心得ておく必要があります。TPACKもそうですが、こういった理論的なモデルは上手に活用してナンボです:)ぜひ活用してみてください。では。

SAMRについてより詳しくはコチラ:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11528-016-0091-y.pdf

コメント