ども、Kaiです。暑さが本格的になりましたね。夏休みも控えてきたもんですからしっかり楽しむためにも夏バテしないよう気をつけたいところです。

さて、前回はスピーキングを構成する2つ目の要素を押さえました。

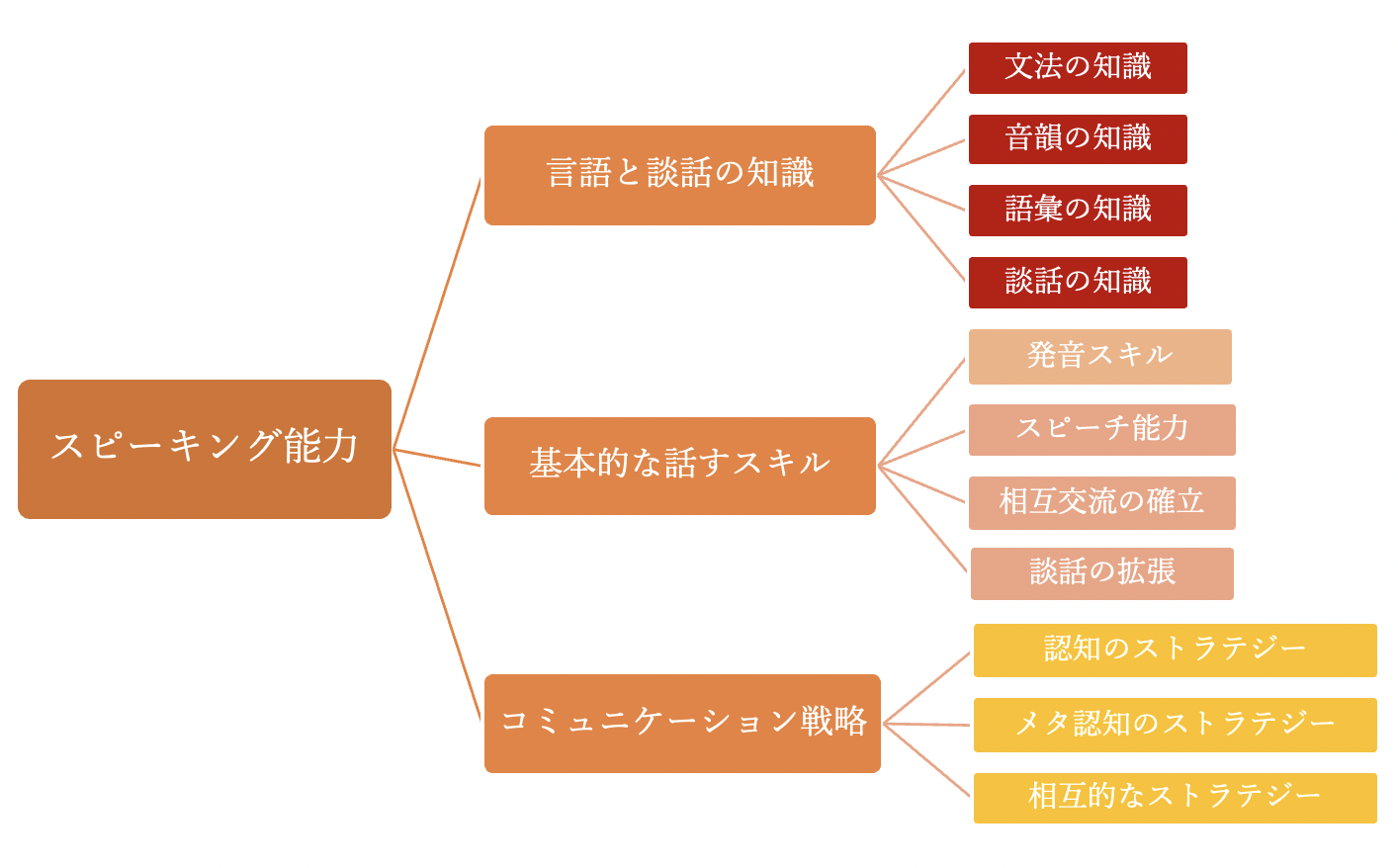

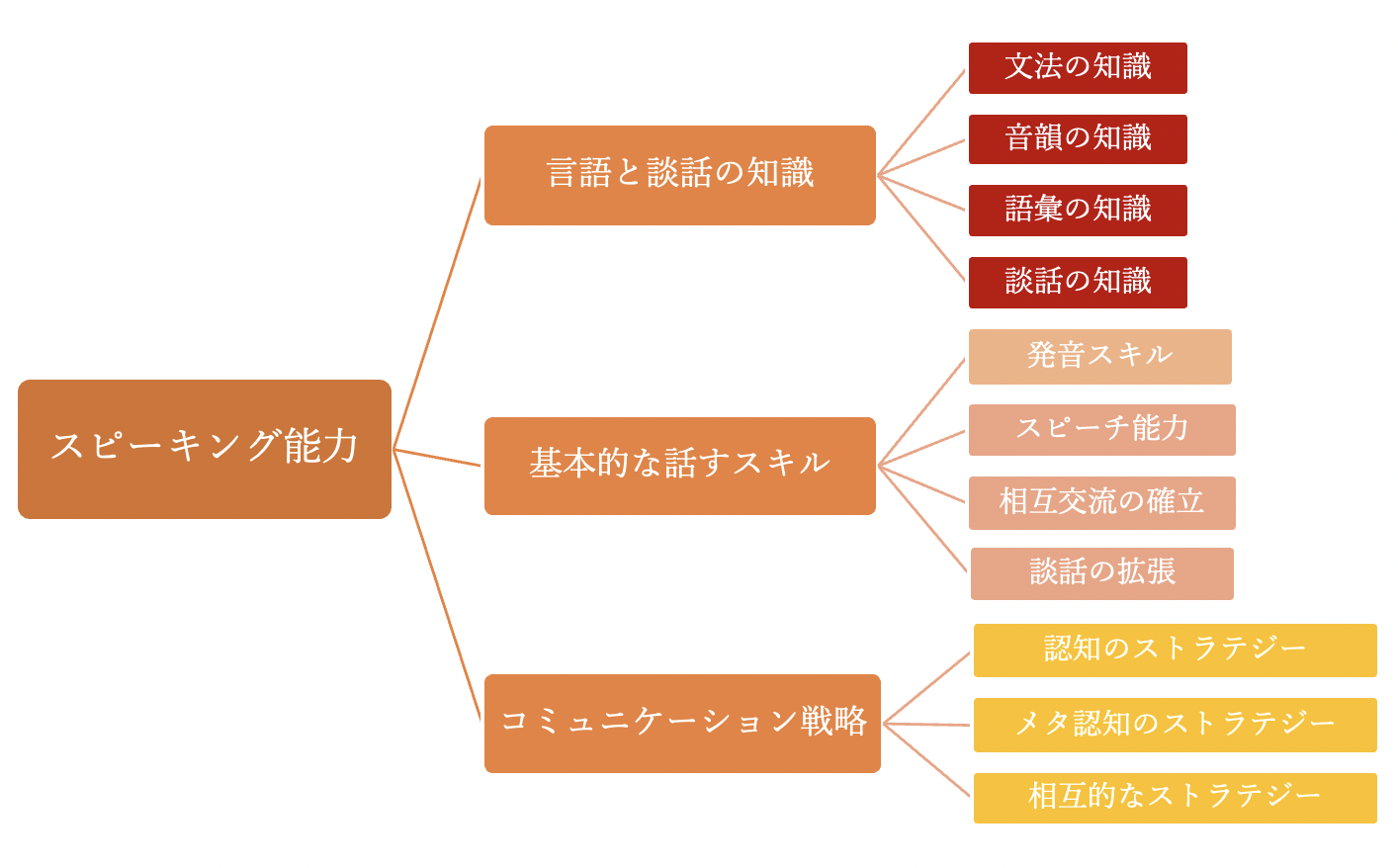

今回は3つ目の要素「コミュニケーション戦略」について解説します。

コミュニケーション戦略

スピーキングでは、自分の英語力に目が向きがちですが、話すスキルも同様に大切だと紹介しました。加えて今回の3つ目であるコミュニケーション戦略は、主に次の目的で必須となります。

・話し過ぎを避けるため

・使えるリソースを活用するため

・メッセージを伝えるため

つまり、ここで言う戦略とは効果的に相手へ伝えるための工夫と置き換えられるでしょう。そんな工夫の視点は大きく3つ。

・認知のストラテジー

・メタ認知のストラテジー

・相互的なストラテジー

では1つずつ見ていきましょう!

認知のストラテジー

認知、すなわち意識的に相手へ伝えるためのコミュニケーション戦略としては、4つが挙げられます。

・パラフレーズ

・近似表現

・定型表現

・メッセージフレーム

パラフレーズ

これは同じ内容を違う言い回しで表現することです。僕もよく使います。

例)

I can’t go because I don’t have money. → If I had money, I could go.

He helped me a lot. → He gave me a great deal of support.

もちろん1つ目はI wish I had money so I could go.など他にも言い回しはあります。パラフレーズができると自身の語彙不足を補いながら、相手へわかりやすく伝えることができます。

近似表現

これは似た語句を使うこと。本来使いたい言葉が出てこないときに、意味の近い言葉を選んで使うことで会話を止めることなく、相手へ大意を伝えられます。

例)

wageやsalaryがわからない相手に対しmoneyを使う

roundaboutの代わりにrounded intersectionなどと表現する

定型表現

慣用表現や決まり文句などを活用すること。自動的にやりとりを成立させ、自然なコミュニケーションを図ることができます。

例)

How are you doing?

You know what I mean?

You have a point! など

メッセージフレーム

決まった型へ当てはめることです。フレームとして話の展開を共有している点が特徴で、混乱なく伝えることができます。

例)

First, ~. Second, ~. Finally, ~.

I think ~ because …. など

意見文やディスカッションで人気なPREP(主張ー理由ー例ー再主張)もこれに該当します。

メタ認知のストラテジー

メタ認知という言葉を聞いたことがあるでしょうか。メタ認知とは簡単にいうと、状況を上から見ている視点のことです。

スピーキングにおける認知レベルのストラテジーとは話す際の表現の工夫でした。一方で、メタ認知レベルのストラテジーとしては、話すことそのものに対してのアプローチとなります。具体的には

・あらかじめ伝えたいことを準備してから話す

・話しながらどの程度伝えられているかを把握する

・話し終えてからどの程度伝わったかを把握する

が挙げられます。まぁ端的に話す前ー最中ー後ということですね。

まずは話す前に、何を伝えるか整理すること。「今日は〇〇について話そう」「これを伝えたいからまずはアレから始めよう」など大なり小なり準備した分スピーキングパフォーマンスが高くなった経験ありませんか。アレです笑。

話す最中では、相手に理解度を確認することが挙げられます。Do you follow me? Are you with me? Do you understand what I mean?など適度に挟むことでミスコミュニケーションを減らします。

話した後に相手に話を振ったり、その後の会話の展開から自分の話がどの程度伝わったかを把握することで、次に活かせる明確な表現や新しい語句をメタ的に学んでいきます。

相互的なストラテジー

相互交流だからこそ発生する、社会的なふるまいという視点でのストラテジーです。

・例示(を求める)

・聞き手へ伝わっているかの確認

・話し手へパラフレーズして内容の確認

・話のリピート(を求める)

・話の掘り下げを求める

・聞き手へ難しい言葉を教えてもらう

認知レベルはいわゆる言葉選び、メタ認知は会話の分析でしたが、そもそも実際のやりとりには相手がいます。

ロボットのように「この文を整理し、伝えた」「次はこの文を違う言い方で話した後、その意味を理解しているか確認する」「最後はHave a nice day!で締める」と決めて再生したところで不自然な対話が出来上がるだけです。

結局のところ、対話はキャッチボールの応酬であり、流れるように進んでいくので、機械的に括ることは難しいのです。だからこそ相手を理解しようとする、相手へ理解してもらおうとする行動が大切になってくるんですね。

まとめ

今回は3つ目の要素「コミュニケーション戦略」について紹介しました。

やっとアカデミアの視点から見たスピーキング能力の全容が明らかになりましたね。長かったです笑。

最後に、これら3つは等しく大切な要素。知識に重きが置かれがちですが、話すスキルやコミュニケーション能力なくして英語のスピーキングを上達させるのは難しいのです。

例えば、授業で話してみようと言われた時に、「こんな擬似的な会話で何ができるんだ」とタカを括っている学習者がどれだけ知識を付けたところでスピーキングは伸び悩むことでしょう。

批判を恐れず厳しい言い方をすれば、コミュニケーションのスキルや戦略を鍛える機会を疎かにして「全然話せん!」と不満を垂れるのはお門違いということです。

逆にそういう機会を最大限活用してスピーキング力を飛躍させましょう。また、すべてを1つの活動で網羅するのは難しいので、指導案を作る先生たちは少なくともどの要素を鍛えているかを把握しておきたいですね♪

最後に

いかがでしたか。タイトルにもあるように、英語のスピーキングとは言わば料理に似ていると思います。知識は食材、話すスキルは調理技術、コミュニケーション戦略は工夫や段取り。

食材の種類や、その1つ1つの特徴を知ることが料理の幅を広げます。

調理のスキル(千切りの仕方や茹でこぼし、シメるなど)が料理の質を決めます。

そして、初心者は炒める前に具材を全て入れる順番に置いておくと良い、洗い物を並行すると片付けが楽といった工夫や段取りは料理を効率的にしてくれます。

知識が表現の幅を決め、スキルがやりとりの質を決め、戦略がコミュニケーションの深度を決める。それぞれが対応しているんじゃないかな。そんなことを思ったのです。これらは鍛えられる技術や能力。ぜひ皆さん自身で英語のスピーキングを上手に調理していってください。では。

コメント