ども、Kaiです。さて、学校現場。驚くべきことに、岐阜の方が電子化・デジタル化が圧倒的に進んでいます。かつて愛知でやりたかったことが既に形になっていて、それを学校単位で動かしている。

そこで、ふと思い返したのが、UOWで学んだデジタルリソースの構想。

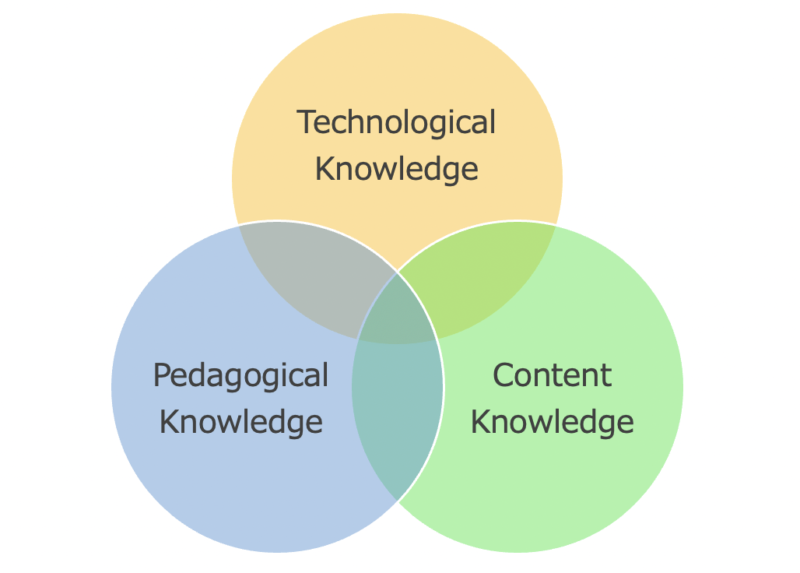

その中でも今回はTPACK modelと呼ばれるものを紹介します。デジタルリソースをどう活用するべきなのか、その向き合い方について謳われたモデル。

では早速見ていきましょう!

TPACK model

TPACKとはTechnological Pedagogical and Content Knowledgeの略称で、それらが示す通り、何を知っているか、どう教えるか、どうテクノロジーを活用するかという3つの大きな分野を統合した新領域です。

何じゃそりゃ・・・大丈夫、これから噛み砕いていきますね。

TPACKを理解するために、まずはこちらをご覧ください。

これらは教えるために必要な知識の分野を示しています。

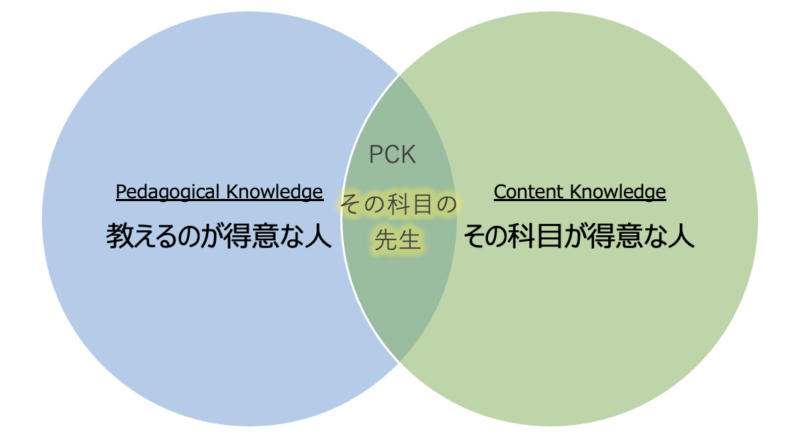

Content Knowledgeとは教える内容について事実・概念・理論に基づき何を知っているかという知識。英語、国語、数学などのいわゆる教科における専門知識です。Pedagogical Knowledgeとは教育学や学習ストラテジー、評価など、教員として教えるための知識を指しています。

何を×どう教えるか。

これがかつては授業を組み立てる上での中核でした。下の図の中にあるPCK (Pedagogical Content Knowledge)にあたる領域です。

その科目が得意な人が教え上手とは限りませんし、教えるのが上手でも内容を知らないと専門性に欠けます。名選手、名監督にあらずと言ったところです。

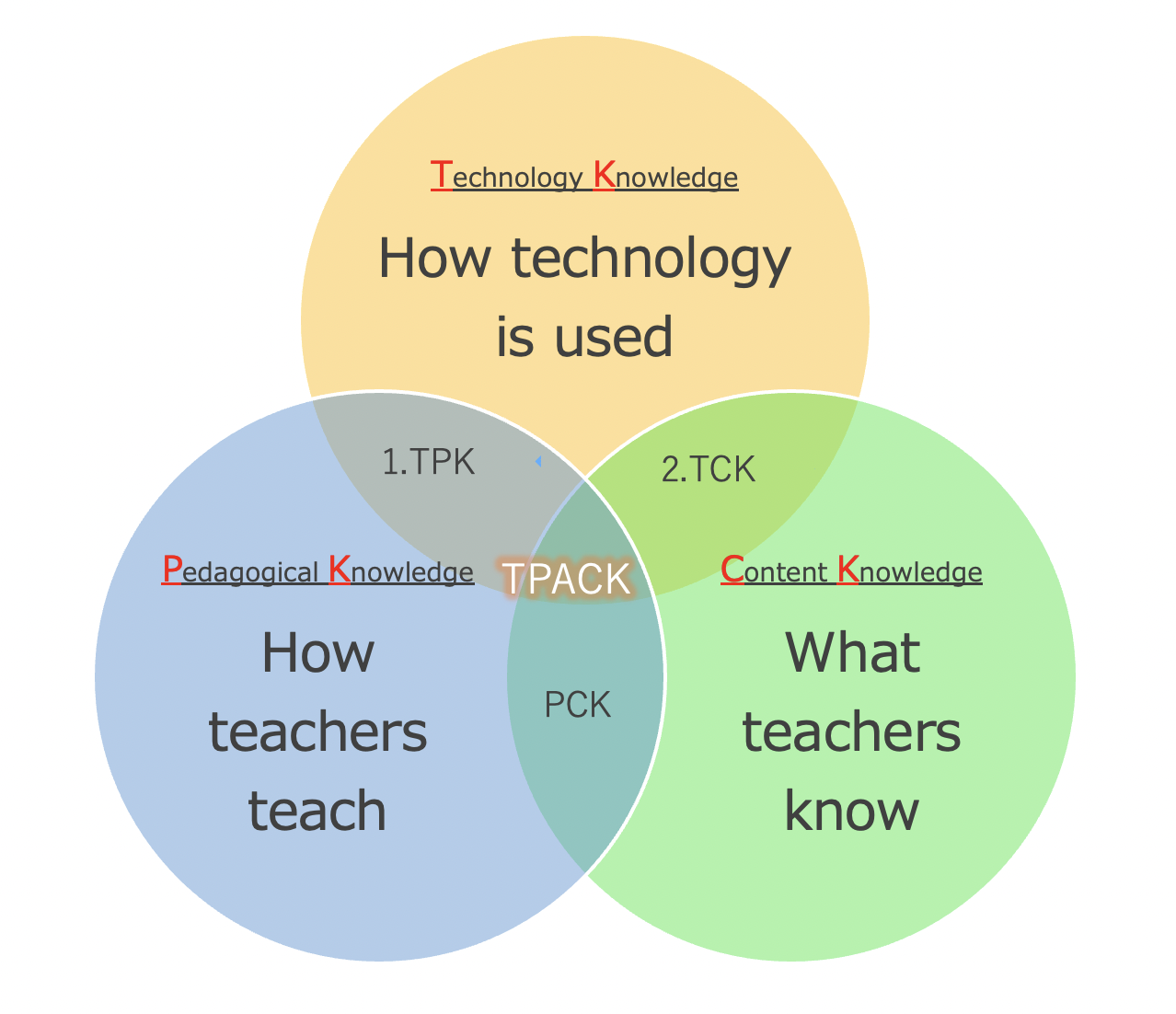

ここに21世紀、テクノロジーというスパイスが登場します。Technological Knowledgeとはどんなデジタルツールを選択・活用し、カリキュラムに統合するかに関する知識を指しています。

タブレットがいいのか、パソコンがいいのかとデバイス適性を把握するだけでなく、どんなサイトやアプリやゲームを活用すべきかなど内容への干渉も含みます。

1. TPK(Technological Pedagogical Knowledge)

→ 学習環境にデジタルリソースをどう活用するか(例:レポート提出機能など)

2. TCK(Technological Content Knowledge)

→ 教科内容を深めるためにどんなデジタルツールを使うか(例:動画教材やシミュレーション)

ざっくり説明するとこんな感じです。

最後にすべての分野が合わさって生まれた新領域がTPACK。教育の質を上げ、生徒の深い学びへつなげる新たな中核として機能しています。

TPACKを知る意味

TPACK modelを理解する意味は、テクノロジーに捉われすぎないための指標を自身の中に作り上げることです。逆説的に聞こえるかもしれませんが、TPACKはテクノロジーとは偉大なる教育の一分野でしかないと言うことを客観的に教えてくれるモデルなのです。

デジタルの導入・実践で大事なのは文脈。進んだテクノロジーが各現場で使えるかどうかは別問題です。ここを履き違えるとデジタルリソースの活用は非常に難しくなっていきます。むやみやたらにタブレットを活用するのがいい例。かく言う僕もその1人でした。

生徒のデジタルスキル、教員のデジタルスキル、デジタルリソース。教員が賛同すれば、教育委員会が予算を組めば、保護者が理解してくれれば・・・キリがありません。千差万別の環境はすべて過去の結果です。

どういうデバイスやコンテンツをどう活用し、どう教育効果を上げられるのか。

これこそ忘れてはならない出発点であり、終着点であると言うことです。

最後に

いかがでしたか。今回は、TPACK modelを紹介しました。

僕自身はデジタルリソースやオンラインラーニングなどをできる限り統合していくべきだと考えている人間です。

しかし、何でもかんでもテクノロジーに任せればいいわけではありません。あくまで1つの必須分野として、文脈に沿ってどう活用するか分析する。そのときの参考となる考え方の1つがTPACKです。

とりあえず使っている方、悩む方がみえたら一度TPACKで分析してみてください。では。

コメント