こんにちは、Kaiです。リーディング第二弾。多くの人が日常的に経験しているものの、体系的に学んでいるか自信がない方も少なくない分野。今回は、UOWでの学びをもとに、「リーディング力を科学する」という視点で、効果的な学習実践を探っていきます!:)前回はこちら。

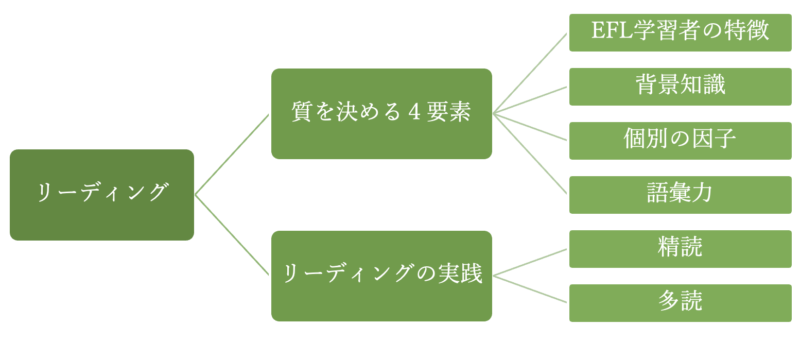

リーディングという行為

リーディングは以下のように分解できます。

リーディング指導では、「知識・分析」と「トレーニング」をバランスよく組み合わせることが大切。今回は、その実践例をいくつか紹介します。

テキスト選定

まず考えるのはどんなテキストを使うかです。言わずもがな質の高い教材を選ぶことが大切。良いテキストかどうかは、以下の項目でスクリーニングしましょう。

・テキストの長さ

・教材の充実度

・語彙

・形態素&構文

・章ごとの関連性

・テキスト構成のマクロ的なバランス

テキストの長さ

テキストの長さは気の遠くなるような難しいものでも、チャレンジを感じない簡単なものでもない、いわゆるバランスの取れた長さが求められます。

学習者で変わるため、月並みですが生徒のレベルを想定・把握することが大切です。

教材の充実度

語彙リストや写真・見出しなどの視覚的な情報や、音声やデジタルテキストといった補足教材まで幅広く見ていく必要があります。判断基準は「Comprehension Aids (Hedgecock, 2018, p. 99) としてふさわしいか」です。

語 彙

語彙については最近の研究で、目安として、2%程度の新出単語が含まれるテキストが適切とされています。ただし、学校ごとに単語指導の方針が異なるため、事前に既習語彙とのバランスを確認することが大切です。

多くの学校ではテキストと別に単語帳で語彙を増やしていますし、背景知識などは個人差による要素も大きいので、客観的に単語の難しさを決定するならItem Difficultyを測定すると良いでしょう。

形態素&構文

形態素や構文は学習者のアクティブラーニングを促進するスパイス。形態素とは意味をなす最小限の単位のことです。

例えばkindnessという単語が出た後darknessやfitnessという単語に出会ったときに-nessが前の単語の性質を示す役割を持つ、そんな知識の転用ができるテキストが望ましいという話です。

章ごとの関連性・マクロ的なバランス

章ごとの関連性やテキスト構成のマクロ的なバランスについては、

・重要語は繰り返し出ているか

・パラフレーズに触れる機会があるか

・文法的な側面で不備はないか

などが確認項目となります。加えてチャプターを横断的に活用できるかどうかも1つの目安になるでしょう。その他、可読性を調べるのも大切です。

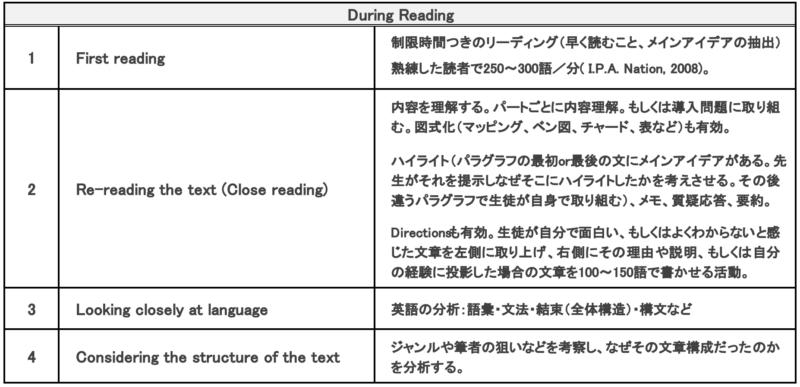

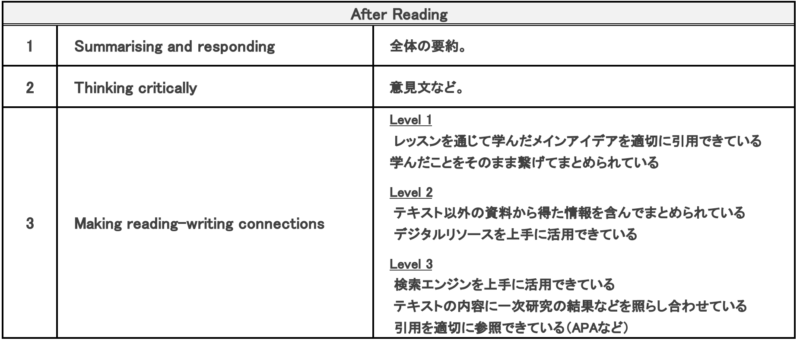

精読の実践

精読とは、文章を詳しく、正確に理解するために細部に注意を払いながら読む方法。学校の文脈に当てると、要は先生と一緒に読んでいくリーディングです。精読にはステージがあります。

それが読む前の活動、読む時の活動、読んだ後の活動です。それぞれのフェーズに適した活動は以下のとおり:

こうやってまとめると、授業視察で学んだ内容や独学で学んで取り入れたもの、なんとなく実践していた活動までいろいろ被るところもありました。

もちろんこれは一例だと思いますが、文献によって効果的と言われているので、パフォーマンス向上への信頼性の高い点が特徴。ぜひ取り入れてみてはいかがでしょう。

多読の実践

多読のメリットは幅広く、

・背景知識の強化

・クリティカルシンキングの深化

・語彙・文法の習得

・生産スキル(スピーキングやライティングに必要なスキル)

の向上などがあります。そして、生徒の自信やモチベーションも促進するというオマケ付き。

流暢な読者は少なくとも50,000語ほどを認識できると言われています (Smith, 2004) が、多読なくして実現は難しいでしょう。興味関心と難易度という2つの視点を忘れずに、多読の機会を提供してくれる先生はとっても貴重。

多読についてのアドバイスや、授業内で多読用のリーディングに時間を割くこと、その経験をシェアする機会を設けること。こういった試みをアクティビティとして実践するのも有効と言われています。

最後に

いかがでしたか。今回は具体的な教育実践を紹介しました。

精読では、細かい理解を重視しながら言語の構造を学びます。一方、多読では、流暢に読む力や語彙習得を促します。この2つをバランスよく取り入れることで、読解力全体が向上します。

どの方法も、実際の授業で試しながら調整することが大切です。ぜひ、自分の指導スタイルに合ったリーディング指導を取り入れてみてください!では:)

コメント