ども、Kaiです。英語の4技能の一角であるライティング。

・英語の表現力

・文章の構成力

・話題への知識・思考力

前回は”英語の表現力”を科学しました。

今回は2つ目の柱である“文章の構成力”について細かくみていきましょう。

文章の構成力

今回は文章の”構成力”について考えていきます。ここでは構成力を論理展開・段落構成の力と定義します。いかに情報が豊富でも、まとまりのない文章だと伝わりません。これは日本語でも同じ。言語を問わず、書くという行為には”文章を組み立てる力”が必要なのです。

エッセイライティングは題材の多様性から、本人に見出しの構成まで委ねられる場合も多いです。その基準は至ってシンプルで論理的かどうかです。

対して多くの学習者は英検やIELTS、学校のパフォーマンステストなどで100〜300語の意見文を書くことが多いと思いますので、今回はそこで使われる論法を3つ紹介します。

日本で一般に使われているPREP法

一般的に知られている型で、ご存じの方も多いかもしれません。

①主張(Point)― 結論から伝える

②理由(Reason)― なぜそう言えるのか

③例(Example)― 根拠を示す

④再主張(Point)― 結論で締める

①主張

自分の意見がぼやけることを防いでくれます。ライティングの構想が深く複雑になるにつれて、出口がずれることはよくあります。主張を述べることで、明確な目的地を持った文章になるのです。

相手の立場を考えても、最初に結論を言ってもらえると話の道筋が立ち、受け取りやすくなります。その特長から面接の回答や会議での発言といったスピーキングでも活用される導入です。

②理由

なぜそう考えるのかを展開します。主張を論理的にするためには「なぜそう言えるのか」が必要です。客観的であるほど論理性は上がるため、できる限り主観的な要素を除きましょう。

③例

根拠が突拍子もないものでないと証明するための展開部分です。これも個人的に当てはまるものではなく、誰が読んでも「たしかに」と思えるようなものを書きましょう。

事例が必要ないほど理由の共感性が高いと省略されることもありますが、それは型破りであり「常に無くても良い」ではないので注意です。

④再主張

最後にもう一度結論で締めくくります。字数や語数が増えていくと、読者は「主張って何だったっけ?」と感じます。展開に説得力があるほど引き込まれるからです。

そこでわざわざ導入に戻らなくて済むよう最後にもう一度主張を述べるのです。多くの場合、パラフレーズします。文章表現を変えることで話題への解釈を多彩に捉えられることを伝えるのです。

PREPのメリットは何と言ってもシンプルで導入しやすい点です。学校現場や英検、日本語の小論文などで広く使われるため、“まずはこれで書けるようになる”型として紹介されます。

その普及具合から、多くの読者の基準として認知されているため、シンプルでありながら絶大な効力を持っているのです。

オーストラリアや英語圏で使われるSTEEL法

説得的な文章を書く型は1つではありません。そこで紹介するのがSTEEL論法。

①主張(Statement)

②要素の提示(Technique)

③事例(Example)

④論拠(Explanation)

⑤結び(Link)

オーストラリアや英語教育現場で扱われる型で、PREPの拡張版と言えます。例と一緒に特徴を押さえていきましょう。

①主張

言いたいこと、トピックセンテンスに当たります。PREPのPと同じです。

S: Fast food negatively affects people’s health.

T: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

E: This high calorie intake can easily exceed daily nutritional needs, leading to obesity and related diseases.

L: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

②要素の提示

ここでは主張を支える視点や要素(事実・データ)を言及します。簡単に言えばどの側面からその主張を補強しているかを明示するのです。PREPのRに近いです。

S: Fast food negatively affects people’s health.

T: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

E: This high calorie intake can easily exceed daily nutritional needs, leading to obesity and related diseases.

L: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

③例

例を挙げます。PREPのEと同じですね。

S: Fast food negatively affects people’s health.

T: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

E: This high calorie intake can easily exceed daily nutritional needs, leading to obesity and related diseases.

L: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

④論拠

事例と主張の橋渡し(Reasoning bridge)です。これはPREPには明示されておらず難しく感じる方も少なくないと思います。これもPREPのRに近いです。?と思った方、鋭いです。後ほど詳しく解説します。

S: Fast food negatively affects people’s health.

T: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

E: This high calorie intake can easily exceed daily nutritional needs, leading to obesity and related diseases.

L: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

Eで挙げた事例が、主張とどう結びつくのかを説明するのです。S, T, Eを通底する論拠という串でぶっ刺すイメージですね。

⑤結び

結論として、主張への再結合です。PREPの最後のPと似ています。違いとしては、必ず完結するわけではなく、次の段落への繋ぎの言葉になることもある点です。

S: Fast food negatively affects people’s health.

T: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

E: This high calorie intake can easily exceed daily nutritional needs, leading to obesity and related diseases.

L: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

PREP vs STEEL

PREPは「説得の骨格」であり、会話やプレゼン向けと言えるでしょう。STEELは「論理の構造」であり特にアカデミックライティング向けの型です。

PREP=説得の骨格(シンプルに意見を伝える型)

STEEL=論理の構造(理由を分解し、論理性を上げる型)

個人的には、PREPをある程度マスターしたならば、STEELを学ぶべきであると考えています。その理由は次の2つ:

1.PREPでは”論理の階層性”が測りにくい

2.論拠を言語化しにくい

1.PREPでは”論理の階層性”が測りにくい

次の文章を比べてみてください。

Aさん

P: Fast food negatively affects people’s health.

R: It causes nutritional imbalance.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

P: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

Bさん

P: Fast food negatively affects people’s health.

R: It causes nutritional imbalance.

E: For example, it contains high levels of fat and sugar.

P: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

Cさん

P: Fast food negatively affects people’s health.

R: It contains high levels of fat and sugar.

E: For example, one hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

P: Therefore, reducing fast food consumption is crucial for maintaining good health.

実は、いずれもがPREPを満たしています。しかし、微妙に違いますよね。その微妙を説明するのが難しいというのがPREPの課題でもあります。

PREPの理由 (Reason) は大まかな枠組みのため、論理の階層を明確に区別できなくとも上記のような文章が完成してしまうのです。

2.論拠を言語化しにくい

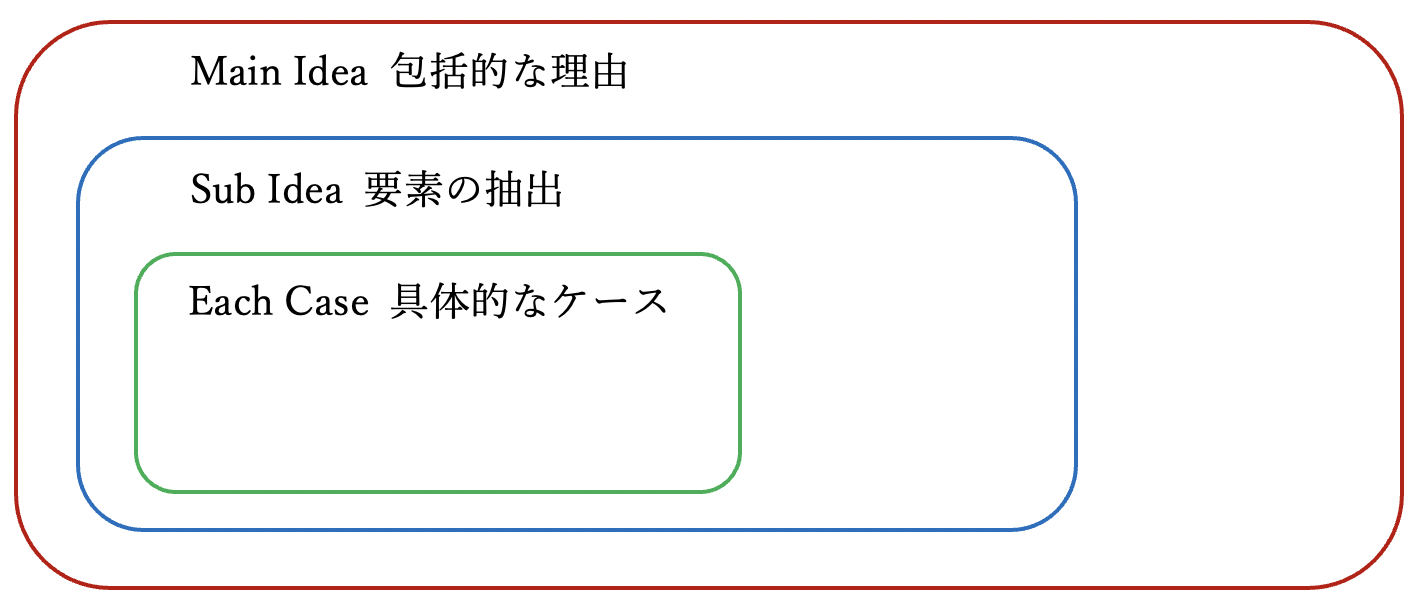

本来、論理の関係性はこのようになります。

包括的な理由 ー 要素の抽出 ー 具体的なケース

上記の例文に当てはめると、

Main idea: It causes nutritional imbalance.

Sub idea: It contains high levels of fat and sugar.

Each case: One hamburger meal at a major chain can contain over 1000 calories.

となります。「栄養バランスが悪い」という包括的な理由があり、その枠の中で「脂質・糖質」という要素を抽出した結果、提示できる例が「ハンバーガー」だった、といった具合です。

このようにPREPのRE(Reason – Example)は論理のどの部分を切り取るかに明確なラインがないことが多いのです。学習者や採点者がPREPを網羅したはずなのに説得力に違和感を覚えるのは、こうした論理の飛躍や枠組みの自由度が関係していることが少なくありません。

対して、STEELのT(Technique)はPREPのR(Reason)をより分析的・要素的に細分化しています。より分解して提示することで、論理の階層を可視化しているのです。

S

T:要素・・・脂質・糖質が多い → 要素の抽出

E:事例・・・1食で1000kcal超 → 具体的なケース

E:説明・・・これが栄養バランスを崩す→ 包括的な理由

L

気づきましたか。これがE (Explanation)がPREPのRに近いと言った理由です。Sub ideaとEach CaseをMain ideaで繋ぐという逆転的な発想こそがSTEEL論法の核なのです。

最後に

いかがでしたか。今回は文章の構成について馴染みのあるPREPと、その進化系のSTEELを紹介しました。

文章構成には複数の型があり、国や試験によって求められるスタイルが異なります。自身の文脈に合わせて型を覚えていきましょう。

次回は最後の柱、話題への知識・思考力を掘り下げていきます:)では。

コメント