こんにちは、Kaiです。リーディングは多くの人が日常的に経験しているスキルですが、体系的に学んでいるか自信がない方も少なくないでしょう。そこで今回は、UOWでの学びをもとに、「リーディング力を科学する」という視点で、効果的な学習法を探っていきます!:)

リーディングという行為

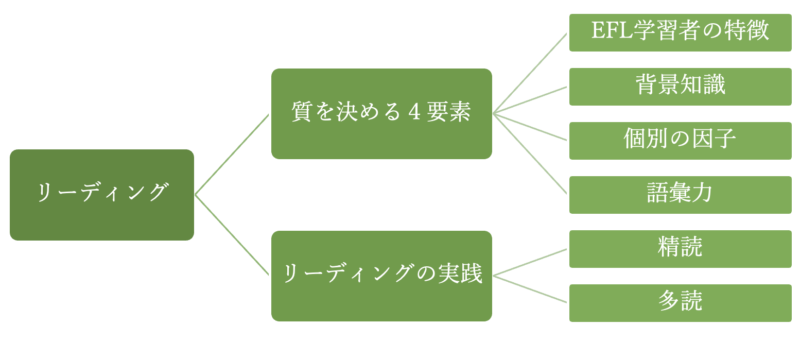

まず、リーディングは以下のとおりに分解できます。

小難しく書いてありますが、言っているのは「知識・分析とトレーニングはバランスよく行いましょう」です。今回はリーディングの質を決める4つの要因を確認していきます。

リーディングの質を決める4要素

1.EFL学習者のReadingの特徴

英語を外国語として学ぶことをEnglish as a Foreign Languageの頭文字をとり、EFLと呼びます。このEFL学習者に分類される日本の生徒が英語を学ぶ際に直面する特徴は次のとおり:

・第一言語である日本語のアカデミックな読み書きのスキルが強い

・英語に関する知識を把握している

・リーディングスキルの基礎はあるが、経験値が不足している

英語に触れる機会が少ないので読解の向上は緩やかで、そのぶん教師も工夫を求められます。また、学校での経験によってその後のリーディングに対する態度が変わるため、学校の役割は非常に大きいと言えます。

経験値の少なさはネガティブに捉えられがちですが、EFLのそもそもの特徴です。そう認識すれば「何でできないのか」から「どうすればできるのか」と少し見え方が変わるのではないでしょうか。

2.背景知識

背景知識には主に3種類あります。

・言語体系に関する背景知識

・形式に関する背景知識

・文脈に関する背景知識

言語体系に関する背景知識

言語体系に関する背景知識とは音や文字、形態素から単語、フレーズ、文章まで。当たり前ですが、言語がわからないと始まらないという話ですね。

形式に関する背景知識

2つ目の形式に関する背景知識とはテキストのタイプについての予備知識です。エッセイなのかナラティブなのか。描写なのか、物語なのか。

物語の読み方と、レポートの読み方は一緒ではありませんし、ポスターやチラシの読み取りとエッセイの読み取りは一緒ではありません。それぞれどんな特徴があるのかを把握することが大切。

文脈に関する背景知識

3つ目の文脈に関する背景知識とは話題についての知識だけでなく、特定のテキストに示唆されるアイデアも該当します。

スマホに関する文章において、スマホそのものの知識だけでなく、筆者が伝えたいメッセージーーー例えば、スマホは目に悪いーーーについての知識も含むのです。

3.個別に影響する要素

こちらも主に3つの因子があるとされています。

・モチベーション

・学習方法

・学習のストラテジー

モチベーション

学習者のモチベーションは言語学習においてとりわけ大切な役割を果たします。一般的なモチベーション、特定の目的、個人的な興味関心がかけ合わさり、リーディングの質が向上します。

学習方法

学習方法も大きな要素の1つ。リーディングの学習スタイルには2つの視点が存在します。

・グローバル学習スタイル vs 分析的学習スタイル

・視覚的学習スタイル vs 聴覚的学習スタイル

グローバル学習とは全体像の把握を重視する学習スタイルを指し、分析的学習は詳細に焦点を当てることを重視する学習スタイルを指します。情報をどのように処理し、理解するかに基づく学習スタイルです。

視覚的学習は、視覚を通じて情報を学習することを好むスタイルを指し、聴覚的学習スタイルは、聴覚を通じて情報を学習することを好むスタイルを指します。この分類は、学習者がどの感覚を通じて情報を最も効果的に学習するかに基づく学習スタイルです(さらにここには触覚的なものもありますが今回は取り置きます。)

学習ストラテジー

学習ストラテジーは多くのリーディング上級者が認める必要不可欠な要素。もしリーディング力を上げたいならば、

・ストラテジーをレッスンごとに導入してくれる

・適切に出し惜しみなく紹介してくれる

・ストラテジーの活用を注視してくれる

・実践のフィードバックをしてくれる

・たくさん読む機会を与えてくれる

・実践できる教材を使用してくれる などなど。

こういった条件に多く当てはまる先生を見つけましょう!

4.語彙力

語彙力はリーディングの鍵。多くの学校がテキストと単語帳を併用して補強している分野です。ちなみにNation(2013, p. 348)も主張するとおり、互いに補足し合って相乗的な効果を生み出す点でこの2刀流アプローチは効果的。

Nation (2000)によると、テキストの98〜99%の単語を網羅していれば70%程度を理解できると言われています。更に、後の研究でSchmitt et al. (2011)が100%単語を把握していても内容の理解は75%、すなわち100%の理解には必ずしも繋がらないと報告しています。

そこにはコンテキストや背景知識、目的や条件といった語彙以外の要因があるためですが、とは言え語彙がなければ始まらないというのが見て取れます。Hedgecock (2018)の言葉を借りれば「語彙が豊富なら理解も豊富」ということです。

語彙の強化には以下のような流れが挙げられます。

1)足場作り:図表、写真、チャート、表、テキストの要約、ワードリスト、導入問題、見出しなど。こういった易化(easification)を駆使して生徒のテキストの可読性を高める。

2)頻出語句やキーワードなどを先に教える。

3)難しい語句は適切に変換しておく。

4)馴染みのない単語を選択的に注釈する。

5)その単語を含んだPost Reading Taskを実施する。

6)ここで端的な意味を教授する。

7)出現率の低い単語は、ある程度無視する:汎用性の観点から優先度を下げる。

8)意味の推察や辞書の定義、単語の分析などを通し理解を深める:テキストにあるヒントを駆使し、それらを比較し、逐語訳への過度なこだわりを捨て、推察を終えるまで答え合わせしない。

9)コロケーションなど発展的な内容を網羅する

語彙の強化だけに時間を割けるわけではないので、これを短時間で現場のレッスンに組み込むのは個人的にも現実的ではないと考えています。効果的な箇所を引き抜いて、最大限に活用するのが大切です。

最後に

さて、今回はリーディング力を上げるための大前提として、散らかっていた要素を整理しました。

日本人学習者に他国の状況をそのまま無条件に当てはめることはできません。背景知識がない状態では畑違いのスキルを非効率に身につけてしまいます。モチベーションや学習ストラテジーも実践には欠かせないスパイス。そして何よりまずは語彙。

これらを整理した上で、次回実践編へ向かいたいと思います。では。

コメント